Eine Studie ermittelte den Anteil hormonwirksamer Stoffe in Österreichs Gewässern.

Seit mehr als einem Jahrzehnt beobachtet man, dass bei Fischen und zahlreichen anderen im Wasser lebenden Tiere merkwürdige Veränderungen auftreten: Bei einer Reihe von Arten lässt sich eine Verweiblichung der männlichen Tiere feststellen. Dann produzieren etwa männliche Fische Vitellogenin, eine Vorstufe des Eidotters und weisen Veränderungen an den Keimdrüsen auf. Es kommt zu Bildung von Zwittern. Seltener tritt auch der gegenteilige Effekt auf: Weibchen vermännlichen, etwa bei manchen Schneckenarten.

Diese Beobachtungen machten auf eine bis dahin nicht beachtete Form der Umweltbelastung aufmerksam: Zahlreiche Stoffe, die aus den unterschiedlichsten Produktionsprozessen stammen und in die Umwelt gelangen, insbesondere ins Wasser, haben eine ähnliche Wirkung wie Hormone.

Hormone aber sind jene Botenstoffe, die im Körper von Mensch und Tier erzeugt werden, um vielfältige Prozesse im Organismus zu steuern. Sie wirken schon in geringsten Mengen. So wird etwa der weibliche Zyklus durch Östrogene gesteuert, wobei der Hormonspiegel zwischen 50 und 200 Pikogramm (Billionstel Gramm) je Milliliter Blut schwankt. Geringste Mengen von Hormonen und hormonähnlichen Stoffen erzeugen also beachtliche Wirkungen.

Dreijährige Untersuchung

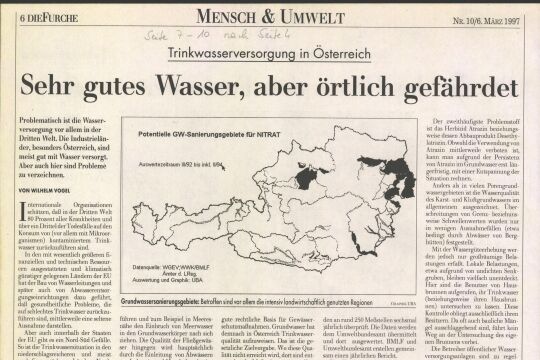

Daher ist die Frage nach der Umweltbelastung mit hormonwirksamen Stoffen von größter Bedeutung. Für Österreich liegen nun die Ergebnisse eines dreijährigen Untersuchungsprogramms ("Arcem": "Austrian Research Cooperation on Endocrine Modulators") vor, das den Grad der Belastung unserer Gewässer mit solchen Substanzen erhoben hat. Erfasst wurde die Situation an 27 Messstellen von Fließgewässern, 59 von Grund- wässern, acht an Quellen und neun bei Altlasten, also eine ziemlich umfassende Erhebung.

Was sind nun die Ergebnisse der Untersuchung? Kurz zusammengefasst: Beim derzeitigen Stand des Wissens erscheint keine Gefährdung für den Menschen gegeben - weder durch Verzehr von Fisch, noch durch Konsum von Trinkwasser. Allerdings sind gar nicht so wenige Gewässer doch in einem so hohen Maße belastet, daß eine Schädigung der Fischpopulation nicht ausgeschlossen werden kann. Genannt werden die Flüsse: Donau, Wien, Wulka, Leitha, Ager, Traun, Piesting, Dornbirnbach, Alter und Neuer Rhein - also eine beachtliche Liste. Besonders belastet ist die Schwechat.

150 gefährliche Stoffe

Insgesamt 150 Stoffe werden in der Literatur als hormonell wirksam angegeben. Die vorliegende Studie nennt als wichtigste Quellen der Belastung Nonylphenol sowie die Arzneimittel-Östrogene, insbesondere die Wirkstoffe der Empfängnis verhütenden Präparate.

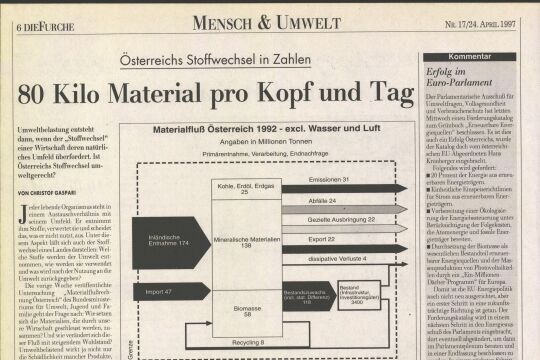

Nonylphenol ist eine Industriechemikalie, die in Pestiziden und Alltagsprodukten (wie Reinigungsmitteln und Verpackungen, aus denen der Stoff sich auf Lebensmittel überträgt) eingesetzt wird. Es ist eine Substanz mit hormonähnlichen Wirkungen, die auch Allergien auslösen kann. Von den pro Jahr verwendeten rund 10.000 Tonnen gelangen Schätzungen der Studie zufolge zwischen 20 und 60 Tonnen ins Abwasser und bis zu 40 Tonnen über Pflanzenschutzmittel in den Boden, davon wiederum bis zu zehn Tonnen ins Oberflächen- und bis zu einer Tonne ins Grundwasser.

Was die natürlichen und synthetischen Östrogene anbelangt, wird vermerkt, dass in Österreich 136 verschiedene Arzneimittel im Jahr 2002 solche Hormone enthielten. Zumeist sind das Kontrazeptiva oder Medikamente zur Hormonersatztherapie. Über die Ausscheidungen gelangen diese Stoffe in die Abwässer. Die Studie schätzt deren gesamte Menge auf rund 350 Kilo pro Jahr.

Sinkende Fertilität...

Das klingt nach wenig in einer Zeit, in der Umweltbelastungen meist in Tausenden von Tonnen angegeben werden. Zu bedenken ist aber, wie gesagt, dass es sich bei Hormonen um Stoffe handelt, die in minimalen Mengen schon Wirkungen erzeugen.

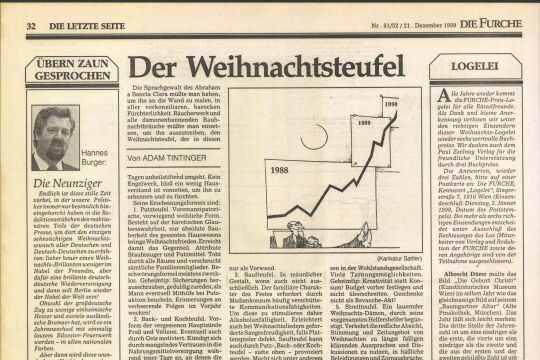

So erfreulich die Feststellung der Studie über die derzeitige Unschädlichkeit der Belastung für den Menschen ist, muss diese Aussage doch auf dem Hintergrund einer seit Jahrzehnten sinkenden männlichen Fertilität gesehen werden. Um welche Größenordnung es dabei geht, illustriert der Innsbrucker Umweltmediziner Klaus Rhomberg: "1951 galten noch 120 Millionen Samenzellen pro Milliliter Ejakulat als gesund. Bis 1989 wurde dieser Gradmesser der männlichen Fruchtbarkeit stufenweise bis auf 20 Millionen herabgesetzt."

Frank Comhaire von der Universität Gent, Internist und Endokrinologe hat in den letzten 20 Jahren einschlägige Untersuchungen durchgeführt. Er kommt zu dem Ergebnis: "Wo vor 20 Jahren etwa fünf bis zehn Prozent der Männer eine suboptimale Spermaqualität hatten, sind es jetzt 40 Prozent. Wenn man dann die Grenzen für die Berechnungen noch niedriger ansetzt, dann hatten 1980 1,6 Prozent der Männer infertiles Sperma und jetzt sind es neun Prozent."

... durch Umweltbelastung

An dieser Stelle ist es wichtig festzuhalten, dass nicht nur die Umweltbelastung für diese Entwicklung verantwortlich gemacht werden darf. Genetische Faktoren, der Lebensstil (Stress und Kleidung) sowie andrologische Krankheiten spielen eine wichtige Rolle bei dieser Entwicklung. Dass aber auch Chemikalien aus der Umwelt Folgewirkungen erzeugen, zeigt eine im Juni publizierte Studie aus den USA: Shanna Swan von der University of Missouri-Columbia wies in einer Untersuchung nach, dass hohe Belastung mit bestimmten, in Herbiziden enthaltenen Giften signifikant mit niedriger Fertilität in Beziehung stand. "Wir sind der Meinung, dass die Männer diese Chemikalien wahrscheinlich über das Trinkwasser aufnehmen," erklärt Swan, wiesen doch die landwirtschaftlichen Gebiete des Mittelwestens eine hohe Belastung des Grundwassers mit diesen Stoffen auf.

Wenn auch die Belastung in Österreich erheblich niedriger ist, so fordert doch auch die Arcem-Studie weitere Anstrengungen zur Verbesserung der Wasserqualität. Zwei Stoßrichtungen seien dabei zu verfolgen. Einerseits gehe es um die Einschränkung der Nonyl- phenol-Belastung: Zwar habe der 1986 mit der Industrie vereinbarte Verzicht auf entsprechende Substanzen bei Wasch- und Reinigungsmitteln positive Wirkungen gebracht. Diese seien aber unzureichend und daher weitere Beschränkungen bei Pflanzenschutzmitteln und industriellen Anwendungen erforderlich. Der im Mai auf EU-Minister-Ebene gefasste Beschluss, hormonell wirksame Chemikalien zu verbieten, ist aus dieser Sicht zu be- grüßen.

Verbesserte Kläranlagen

Was die Arzneimittel-Östrogene anbelangt, werde die vollständige Umsetzung der strengen Bestimmungen der Abwasseremissions-Verordnung bis Ende 2004 eine deutliche Verminderung des Risikos bringen. Durch einen Ausbau der Kläranlagen könnte ein Großteil der an sich eher schwer abbaubaren Östrogene eliminiert werden. Insbesondere gehe es darum, den Klärschlamm länger in den Anlagen zu belassen. Die Haupt-Kläranlage in Wien soll bis 2005 imstande sein, die hormonell wirksamen Stoffe zu eliminieren.

Hormonwirksame Stoffe in Österreichs Gewässern - ein Risiko? Ergebnisse aus drei Jahren Forschung. Bundeministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. Juli 2003, www.arcem.at

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!