Die Sicherheitspolitik ist für das Land zu wichtig, sollte deswegen aus dem parteipolitischen Hickhack herausgehalten werden. Dieser Vorsatz war während des Ringens um die neue Sicherheitsdoktrin immer wieder zu hören. Gelungen ist es - leider! - nicht. Was die neuen Grundlagen für Österreichs Sicherheit trotzdem wert sind, lesen Sie in diesem Dossier.

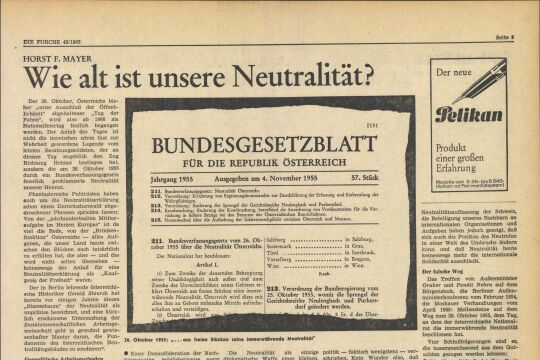

Österreich hat eine neue Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin, die am 12. Dezember 2001 im Parlament mit den Stimmen der Regierungsparteien beschlossen wurde. Die Medien nahmen diesen Schritt kaum wahr. Das ist nicht weiter verwunderlich, ist ja seriöse außenpolitische (und sicherheitspolitische) Berichterstattung noch immer ein "Stiefkind" gerade in jenen österreichischen Medien, die von der großen Mehrheit der Österreicher konsumiert werden.

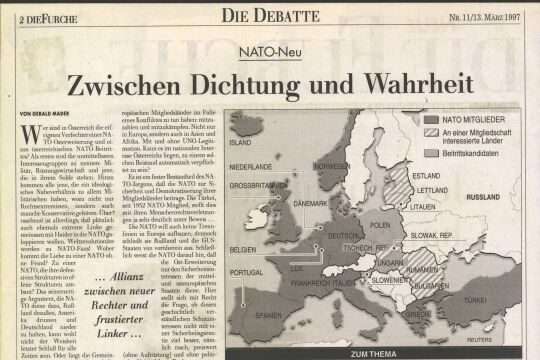

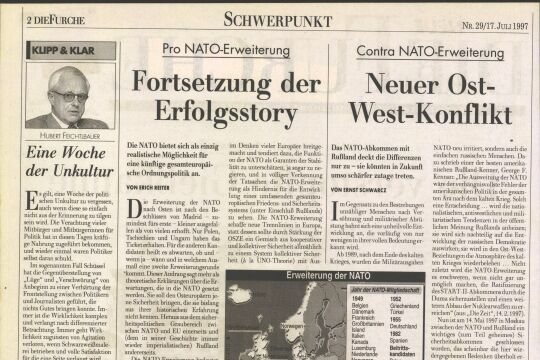

Dabei wäre eine Auseinandersetzung mit außen- und sicherheitspolitischen Themen wahrlich notwendig, denn seit dem Fall des Eisernen Vorhangs, aber natürlich auch mit dem 11. September 2001, haben sich die Rahmenbedingungen für Österreich drastisch verändert. So hat keiner der ehemaligen kommunistischen Satellitenstaaten den Status der Neutralität übernommen (obwohl anfangs der neunziger Jahre ein gewisses Interesse dafür bestand). Diese Staaten optierten aus sicherheitspolitischen Überlegungen für die NATO-Mitgliedschaft; drei von ihnen sind bereits Mitglieder, dem Rest wird bei der nächsten Erweiterungsrunde (NATO-Gipfel in Prag im November 2002) der Weg zur Mitgliedschaft geebnet werden.

Österreich wurde 1995 EU-Mitglied und musste noch vor dem Beitritt versprechen, dass es zum Zeitpunkt seines Beitritts "bereit und fähig" sein werde, sich "in vollem Umfang und aktiv" an der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der EU zu beteiligen. Um dies zu ermöglichen, wurde ein neuer Artikel (23f) in die österreichische Bundesverfassung aufgenommen. Bei der Ratifizierung des Amsterdamer Vertrags musste dieser Artikel novelliert werden. Denn mit dem Amsterdamer Vertrag wurden die sogenannten Petersberg Aufgaben in den EU-Vertrag eingefügt. Sie sind dort definiert als "humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze, friedenserhaltende Aufgaben sowie Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung einschließlich friedensschaffender Maßnahmen".

Damit hat die Europäische Union die Kompetenz für militärische Einsätze (sprich Kriegsführung) zur Friedensschaffung erhalten. Mit dem novellierten Artikel 23f der österreichischen Bundesverfassung kann sich Österreich nun voll an diesen militärischen Aktionen der EU beteiligen. Im Bericht des Verfassungsausschusses des Nationalrates vom 10.6.1998 wiesen die Verfasser (Peter Kostelka von der SPÖ und Andreas Khol von der ÖVP) ausdrücklich darauf hin, dass die Bestimmung des Amsterdamer Vertrags auch dann seine Gültigkeit hat, wenn "eine solche Maßnahme nicht in Durchführung eines Beschlusses des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen ergriffen wird"; ein UNO-Mandat ist also für EU-Kriegsführung im Bereich von "Petersberg" nicht erforderlich.

Es ist einigermaßen paradox, dass dieses Einverständnis von SPÖ und ÖVP nur zwei Monate nach der ergebnislosen Diskussion über den "Optionenbericht" erreicht wurde, hatte im April 1998 die SPÖ doch entschieden die von der ÖVP geforderte Perspektive einer NATO-Mitgliedschaft abgelehnt. Als Reaktion auf die Kontroversen in der Großen Koalition forderte die FPÖ noch im selben Monat die umgehende Aufnahme von Verhandlungen über einen NATO-Beitritt zum "frühestmöglichen Zeitpunkt". Im gleichen Moment verlangten die Grünen eine Weiterentwicklung der "aktiven Neutralitätspolitik", die spätestens Mitte der achtziger Jahre von der SPÖ-FPÖ-Regierung auf Grund der veränderten Weltlage aufgegeben werden musste.

Diese innerösterreichische Diskussion zeigte ihre handfesten Auswirkungen während des Kosovo-Krieges (März bis Juni 1999). Österreich hatte im Rahmen der EU den militärischen Einsatz der NATO als "notwendig und gerechtfertigt" bezeichnet, Überflüge der NATO aber aus Gründen der Neutralität verboten. Diese Haltung stieß auf massive Kritik in Westeuropa und in den USA, aber nicht in den österreichischen Medien.

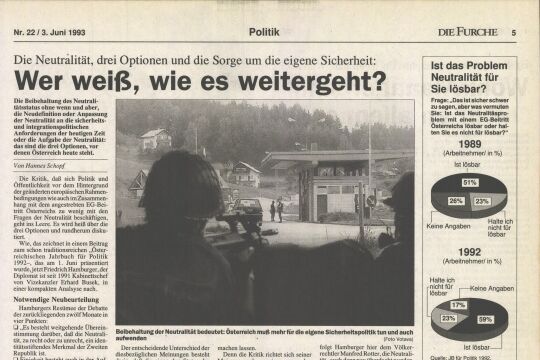

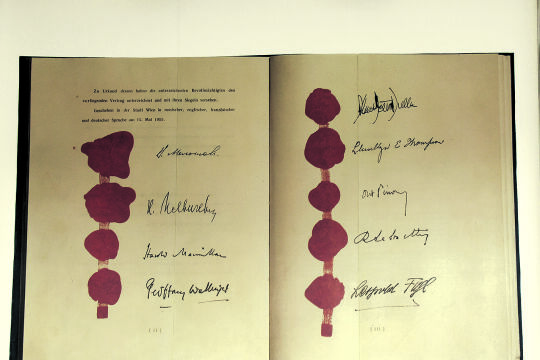

Wenn die Österreicher vor die Alternative NATO oder "Neutralität" gestellt werden, optiert regelmäßig die überwiegende Mehrheit für die Beibehaltung des Neutralitätsstatus. Meinungsumfragen zeigen weiter, dass sich die Österreicher besonders sicher fühlen - warum dann etwas ändern? Die Bevorzugung der österreichischen Neutralität durch die Bevölkerung ist nicht allein historisch zu erklären. Denn dann hätte auch der Schilling nicht zu Gunsten des Euros aufgegeben werden können, war er doch ähnlich wie die Neutralität Teil der österreichischen Identität, ein Symbol der wirtschaftlichen Erfolgsstory der Zweiten Republik. Erst durch vielfältige Informationskampagnen konnte die Bevölkerung von der Sinnhaftigkeit der Aufgabe des Schillings überzeugt werden.

Für einen NATO-Beitritt wurde bis jetzt nie in diesem Stil geworben, weder von der Regierung, noch von irgendeiner Partei oder Interessensgruppe. Im Gegenteil, betrachtet man etwa die Medienlandschaft, so werden weiterhin die "Vorteile" der Neutralität offen oder latent bekräftigt. Die Kronen Zeitung als einflussreichstes Printmedium ist in letzter Zeit ganz offensichtlich auf Neutralitäts-Linie. Viel subtiler, aber noch wichtiger ist der Einfluss des ORF. Zeit im Bild 1 ist wahrscheinlich das wichtigste Instrument politischer Nachrichtenübermittlung und wird auf absehbare Zeit seine Quasi-Monopolstellung behaupten.

Wie die Österreicher hier in ihrer Einstellung zur Neutralität bestärkt werden, sei zuerst an der Berichterstattung über den Kosovo-Konflikt (Ende März bis Anfang Juni 1999) aufgezeigt. Die Aktionen der NATO wurden in der ZiB 1 kaum positiver bewertet als die Gräueltaten der serbischen Soldateska. Noch Ende Mai wurde die Bilanz der NATO Bombardements als "dürftig" angesehen, der Krieg ziehe sich immer mehr "zu Ungunsten der NATO" hin (Paul Lendvai, 23. Mai 1999, ZiB 1). Die Leiden der Kosovaren wurden in der deutschen Tagesschau viel ausführlicher als in der ZiB 1 dargestellt, hingegen hat man den Problemen des NATO-Staates Ungarn bei der Stationierung von NATO-Flugzeugen viel Raum gegeben. Die massive Kritik in westlichen Staaten am österreichischen Verhalten wird in der Zeit im Bild 1, wie schon angedeutet, kaum erwähnt.

In der ORF-Berichterstattung über den Afghanistan-Krieg der USA konnte schwerlich von einem moralisch zweifelhaften Verhalten beider Konfliktparteien ausgegangen werden. In der Regierungserklärung vom 19. Oktober 2001 spricht der deutsche Bundeskanzler Schröder von der "uneingeschränkten Solidarität mit den USA" im Afghanistan-Konflikt, und stellt dann in zwei Sätzen das Engagement Deutschlands dar: "Zu Risiken, auch im Militärischen, ist Deutschland bereit, zu Abenteuern nicht. Diese werden von uns dank der besonnenen Haltung der amerikanischen Regierung auch nicht verlangt und sicher auch nicht verlangt werden."

Die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland (ZDF in heute und ARD in der Tagesschau) bringen beide Sätze - der ORF in der ZiB1 nur den ersten Satz. Aber genau hier ist die Crux: Den Zuschauern wird suggeriert, dass Österreich zu Recht abseits steht, um sich nicht in amerikanische "Abenteuer" einzulassen - auch wenn die Regierung wie schon im Kosovo-Konflikt die EU-Erklärung von der "uneingeschränkten Solidarität mit den Vereinigten Staaten" unterzeichnet.

Vor diesem Hintergrund ist nun die neue Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin zu verstehen. Die Bemühungen um einen Konsens waren nicht erfolgreich, im letzten Moment verweigerten die beiden Oppositionsparteien die Zustimmung zum Vorschlag der ÖVP-FPÖ-Regierung. Die gleichgewichtete Aufzählung von NATO-Beitritt, Bündnisbeitritt, Neutralität und Allianzfreiheit störte die SPÖ. Nach ihrer Ansicht ist Österreich weiterhin "verfassungsrechtlich und völkerrechtlich neutral". Die herrschende Lehre in der Rechtswissenschaft ist anderer Meinung. Mit dem neuen Artikel 23f der österreichischen Bundesverfassung ist Neutralität "juristisch kein zutreffendes Etikett der Stellung Österreichs in der Staatengemeinschaft mehr" (so Theo Öhlinger im Kommentar zur österreichischen Bundesverfassung).

Der NATO-Beitritt wird in der neuen Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin nur sehr vage angesprochen und mit einer Volksabstimmung verbunden. Hier zeigt sich deutlich die Abwendung zumindest eines Teiles der FPÖ vom im Parteiprogramm (Oktober 1997) geforderten Beitritt zur NATO. Mit dem Verlangen nach einer NATO-Mitgliedschaft lassen sich eben keine Stimmen gewinnen, das weiß nicht nur die SPÖ.

EU-NATO-Kooperation

Die Alternative zur NATO-Mitgliedschaft wird von sozialdemokratischer und grüner Seite im Ausbau einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik gesehen. Aber wie der EU-Gipfel von Laeken jüngst zeigte, bedarf es noch erheblicher Anstrengungen, sowohl beim Aufbau effektiver Entscheidungsstrukturen wie auch im finanziellen Bereich. Auf absehbare Zeit wird für die Sicherheit der europäischen Staaten die enge Kooperation zwischen NATO und EU von entscheidender Bedeutung sein, wobei die USA als europäische Macht weiterhin eine wichtige Rolle spielen werden. Gerade für die militärischen und politischen Konsultationen zwischen Europa und den USA ist die NATO unerlässlich; dieser Dialog, der nun Russland einschließt, ist für den Weltfrieden auch zukünftig bedeutsam.

Staaten, die nicht der NATO angehören, werden an diesen Kontakten nicht als vollberechtigte Partner teilhaben können. Ebenso wird die Partnerschaft mit Österreichs Nachbarstaaten erschwert werden, denn diese werden sehr bald sowohl EU- wie NATO-Mitglieder sein. Aber die Träumer von der "Insel der Seligen" wird das nicht sonderlich stören, ziehen sie doch die kurzfristige Aussicht auf Wählerstimmen und Medienkonsumenten längerfristigen, zukunftsorientierten Überlegungen vor.

Der Autor ist Experte für Außen- und Sicherheitspolitik der EU am Österreichischen Institut für Internationale Politik (OIIP).