Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Die Technik

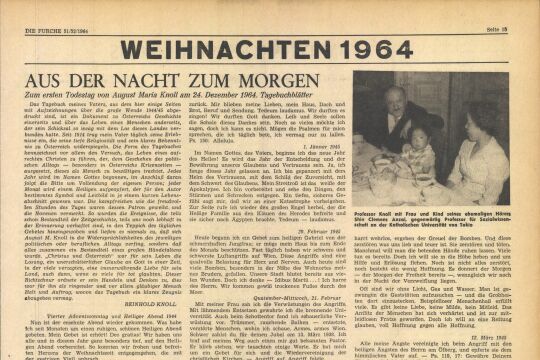

Es war nach dem schweren Luftangriff der Alliierten, der am 19. Oktober 1944 auf Rosenheim niederging. Wir hatten ihn glücklich überstanden und saßen in dem nahen Kronerrburg im Hause Weidachs, dem Heim des Sozialphilosophen und Historikers Dr. Eugen Diesel, des Biographen seines großen Vaters, des Erfinders des nach ihm benannten Dieselmotors, zu besinnlichen Gesprächen beisammen. Da warf der gelehrte Hausherr das nachdenkliche Wort in die Debatte: „Ich habe es mir schon oft überlegt, ob es nicht wünschenswerter wäre, wenn uns die wenigen erfreulichen Geschenke der neuzeitigen Technik, wie Zündholz, elektrisches Licht, Schnellverkehr am Boden und in der Luft, Telegraph und Telephon niemals dargeboten worden wären, es aber dafür keine Bombenangriffe durch Flugzeuggeschwader gäbe.!?“

Damit hatte der Sohn eines großen Erfinders, voll dem zu erwarten gewesen wäre, daß er schon durch diesen Umstand uncT darüber hinaus durch seine schriftstellerische Tätigkeit zu den unentwegten Verfechtern des technischen Fortschrittes gehören müsse, seine Zweifel an der Stellung umschrieben, die man diesem im Weltgeschehen zuweisen müsse. Damit war die bange Frage gestellt, ob die Technik der Menschheit zum Segen oder zum Fluch gereiche. Und keiner an unserem Tische wußte eine eindeutige Antwort zu geben, wie denn auch sonst nirgendwo eine solche bis heute gefunden werden konnte.

Schon der alternde Goethe fühlte sich vom „überhandnehmenden Maschinenwesen“ beunruhigt, ja gequält. Seit dieser Weise und Seher 1823 dies aussprach, ist von der Menschheit der folgenden Jahrzehnte und bis zur Jahrhundertwende viel Stolzes und von Befriedigung über den Gang des technischen Geschehens Erfülltes gesagt, geschrieben und prophezeit worden Um diese Zeit aber begannen sich, als man sah, daß der überstürzte technische Fortschritt auch Arbeitslosigkeit und soziale/Wirren mit sich bringen könne, skeptische Stimmen zum Thema unter die Lobgesänge zu mischen. Und als die Errungenschaften der Technik im ersten Weltkrieg den Fronten die Knochenmühle der Materialschlachten brachten, da wurde die Technik zum erstenmal verbrecherisch genannt und verwünscht.

Dabei wurde aber doch auch vergessen, daß nur die neuzeitige Technik es möglich macht, jene Menge von Verbrauchsgütern herzustellen, die zur Deckung der steigenden Bedürfnisse jedes einzelnen der zahlenmäßig wachsenden Bevölkerung notwendig geworden sind. Nur auf diesem Weg, der vom Werkzeug ausgehend, zur Arbeitsmaschine geführt hat, konnte — um ,mit Weinreich zu sprechen — erreicht werden, „daß Güter, die ehedem einer kleinen bevorzugten Oberschicht vorbehalten waren, nun über die Gesamtheit der Volksgenossen ausgeschüttet werden. Die Ernährung, das Wohnen, selbst des kleinsten Maiines, unserer

Tage, bedeutet noch Luxus gegenüber der Lebenshaltung der Könige vergangener ZeitenvUnd die Möglichkeiten des Verkehrs, die h%ute selbst dem Ärmsten offenstehen, blieben früher selbst den erlauchtesten Fürsten unerfüllter Traum.“

Während aber der Weg vom Werkzeug zur Arbeitsmaschine im bedachtsamen Fortschreiten durchmessen wurde, erfolgte die Weiterentwicklung zur Automatik, zum Mechanismus gleichsam in einem einzigen, plötzlich angesetzten Sprung. . Damit hat — nach einem Wort Albert von T r e n-tinis — „ein Umsturz erster Ordnung stattgefunden. Menschlichstes, die menschliche Arbeitsleistung ist vom Menschen abgelöst — abgespalten —, auf eine Sache übertragen, eine tote Sache an Stelle und anstatt des lebendigen Menschen gesetzt worden“.

So kam es, daß Knut E c k e n e r, der Sohn des glückhaften Zeppelinführers

Df. Hugo Eckener, der Graphikerin Lili Rethi, die 1933 im Friedrichshafener Werk den Bau der Zeppeline zeichnete, mit bezug auf das Blatt eines von ihrem Stift festgehaltenen Arbeitsvorganges, schrieb: „Eine Allegorie auf das große Fragezeichen, wohin führt uns die Technik, wenn sie einmal vollkommen sein wird? In eine Zeit, in der wir wirklich frei und Menschen sind, oder in einen Bann, in dem wir nie uns selbst gehören dürfen? Sie lächeln vielleicht über den .Romantiker'? Aber erinnern Sie sich bitte einmal an den bitteren Ernst an einem simplen Beispiel: Die kleine Ristzange, die mein Arbeiter Joos handhabte, als Sie ihn

zeichneten, rwang mich, etwa 50 P r,-z e n t der Leute zu entlassen, weil sie entbehrlich wurden. Soll mich da. das Gefühl beseeligen, etwas geleistet zu haben?!“ -

Coudenhp ve - K a 1 e r g i aber hat. schon 1922 in seiner „Apologie der Technik“ den Satz niedergeschrieben: „Von der Ethik hängt es ab, ob die Technik den Menschen in die Hölle führt oder in den Himmel.“ Als dieser geistvolle Philosoph- und Vorkämpfer (iis Paneui-opa 1932 in „Revolution durch Technik“ seine Stimme noch einmal zum selben Thema erhob, war der Tonfall und die Ausdrucksweise um vieles warnender geworderi: „Während die Technik die Gefahr der Naturkatastrophen vermindert — vermehrt, sie die Gefahr der Kulturkatastrophen.“ So hat sich dieses Heil vielfach in Gift verwandelt: dieser Segen in Fluch. Durch die Schuld des Menschen droht die Maschine ä,us einem Werkzeug kulturellen Fortschrittes zu einer Wegbereiterin kultureller Zerstörung zu werden, aus einer Befreierin des Menschen zu einer Despotin. „Aber“, so fährt Coudenhove-Kalergi fort„ „nicht, die Technik ist gefährlich — sondern nur ihr Mißbrauch. Daß Dynamit zu Bomben mißbraucht wird, spricht nicht gegen das Dynamit, sondern .gegen die M e n-s c h e n. Denn Dynamit eignet sich ebensogut zur Sprengung von Felsen, zur Wegbereitung von Straßen und Eisenbahnen, des Fortsehrittes und der •. Entwicklung. Daß Flugzeuge zum Abwurf _yon Giftgasen mißbraucht werden, spricht nicht gegen das Flugzeug, sondern gegen den Menschen. Aber es ist bequemer; die Technik ' anzuklagen, als die Politik. Dennoch' ist es die Politik, die dem Menschen die Früchte der Technik vorenthält und verfälscht.“ Die den gewaltigen Vorsprung einholen muß* den die Technik im letzten Jahrhundert gewonnen hat. Die sich gründlieh wandeln muß, damit die technische Weitrevolution sich zum Segen der Menschheit auswirkt. Aus dem Mißverhältnis zwischen dem Tempo der technischen Entwicklung, und der Stagnation der. politischen ergeben sich unzählige Konfliktstoffe und Gefahrenherde. Diese Krisen und Katastrophen“ können ' nur verhindert werden durch rasche, großzügige und radikale Reformen der Politik.“ „Denn diese“, so sagte Coudenhove-Kalergi 1932, also sieben Jahre vo'r dem' Ausbruch des z w e i t 4 n '* Wel t k r i e g e s, „hat noch keine Konsequenzen gezogen .aus der Tatsache, daß der Krieg der Vergangenheit g r un.Av.er s e.hi e d e n war vom Krieg der Zukunft. Daß es sich in der Vergangenheit; meist um ein Duell zwischen zwei Armeen handelte — während es sich in der Zukunft um einen D o p p e 1 s e 1 b s t m o r d zweier Na-

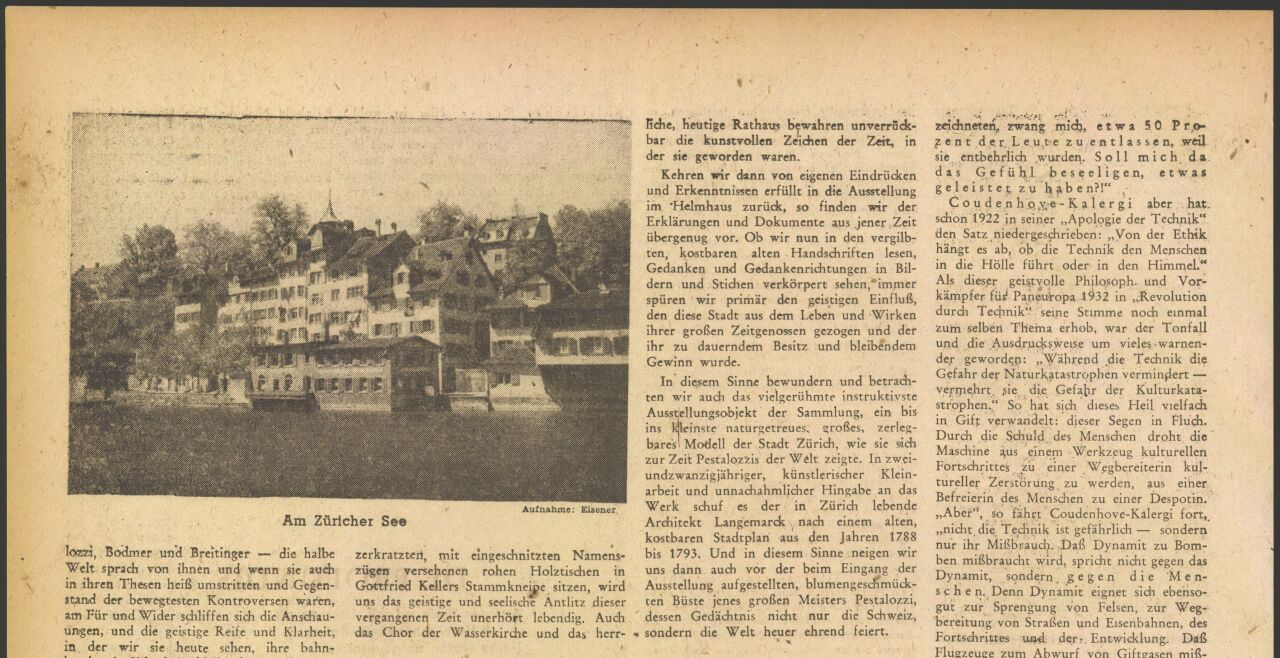

tionen handeln wird. Daß darum konsequente Friedenspolitik heute nicht Mangel an' Heroismus bedeutet, sondern höchste nationale Pflicht. Daß die Organisation und “Sicherung des Friedens zu den dringendsten und wesentlichsten Aufgaben unserer Zeit und ihrer Staatsmänner gehört,“' Die hier aufgezeigten Wandlungen der Stellung zum Problem „Technik — Segen oder Fluch“, läßt es wünschenswert erscheinen, diesem Problem im Ablauf des Lebens und Wirkens eines noch unter uns weilenden Pioniers der Technik nachzuspüren. Es ist ein freundlicher Zufall, daß uns dies an Hand einer S a m m 1 u n g'v on'Ni e d e r-

m K r i £t • u von Ro£sn jpesturtet 5k, (Äe

der Professor für elektrische Fernmeldetechnik an der Wiener Technischen Hochschule Ernst Felix Pctritsch besitzt und dem Verfasser für die „Furche“ zur Verfügung gestellt hat. Da* dieser Gelehrte berufen ist, zu diesem Thema auszusagen, steht fest. Ihn befähigt das eine Forscherarbeit, die ihn immer wieder vor dieses

mfwltsscfrwure Problem fahrte. Die Gedankengänge und Zeugnisse dieses Wissenschaftlers von internationalem Rang, der bekanntlich von dem gelehrten Papst Pius XI. in die internationale Forscherrunde der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften berufen wurde, seien in diesen Blättern im Rahmen eines folgenden Aufsatzes geschildert.

Der Berghof

8 haben ihn Stürme umwettert,

den Berghof im Südraähreriand!

Der Blitz hat ihn angezündet

und lohend hell niedergebrannt!

Und als alles Leid vergangen —

im Winkel stand wieder die Wieg',

da ward eine Fackel entzündet: die Fackel, sie hieß der Krieg.

Et kamen fremde Soldaten

und forderten Habe und Gut —

und rissen dem greisen Ahne tob Kopfe höhnend den Hut

Doch ratet Ihr schlecht, wenn ihr glaubet

daß dieser Hof verdarb. Bt stand wiederum In Blüte,

als der Ahne lächelnd starb.

9 stehst du, Hof meiner Vater,

ort* leuchtendes Zeichen der Art,

die rech im verheer enden Stürmen gleichmütig ihr Antlitz bewahrt.

Augusta Andree

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!