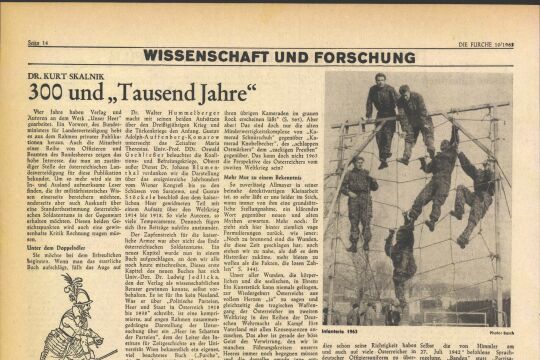

Zwischen den beiden Kriegen schrieb Bodo Kaltenböck das Buch „Armee im Schatten“. Ein Deutscher versuchte in diesem Buch, der alten k. u. k. Armee gerecht zu werden und ihre Leistung aus dem Schatten ins rechte Licht zu setzen.

Österreich war im Gegensatz zum Deutschen Reich kein Militärstaat, und wenn auch in der Monarchie das Offizierskorps eine besondere soziale Stellung hatte, war dies nicht gleichbedeutend mit einer finanziellen Bevorzugung des Militärs insgesamt.

Das Militär hatte neben seinen primären “Verteidigungsaufgaben hauptsächlich eine große Erziehungsaufgabe für die vielen Völker der Monarchie zu bewältigen. Diese Erziehung hat auch der Armee die Grundlage gegeben, den ersten Weltkrieg durchzustehen.

Über die Grenzen...

Das Bundesheer in der Ersten Republik, das verschiedene Phasen vom Berufsheer bis zur allgemeinen Wehrpflicht durchmachte, hatte bis zum Ende des österreichischen Staates 1938 nur zum geringen Teil ein Staatsbewußtsein erhalten. Es kämpfte nicht nur materiell um seine Existenz, sondern auch um seine soziale Geltung innerhalb des Staates. Auch der Bundesstaat Österreich nach 1934 war nicht imstande, trotz vieler Zugeständnisse in materieller und sozialer Hinsicht, dem Bundesheer eine mit dem Staat verbundene ideelle Grundlage zu geben. Man schielte über die Grenzen und bewunderte vor allem die mit enormen materiellen Mitteln aufrüstende Deutsche Wehrmacht. Man fühlte sich in jeder Hinsicht als „Soldat im Schatten“.

Der Schatten aber wurde noch größer, als das Dritte Reich sich Österreich einverleibte. Das Schielen zur vielbewunderten Deutschen Wehrmacht wurde für das österreichische Heer und alle jungen Österreicher zum Verhängnis. Es mußte an einem Angriffskrieg teilnehmen, den es nicht wollte.

Die Zeit der Deutschen Wehrmacht war ein neuerliches Schattendasein für den österreichischen Soldaten. Ein Schattendasein in zweierlei Hinsicht: der Kampf im Schatten des nationalsozialistischen Regimes und der Kampf im Schatten der Deutschen Wehrmacht.

Die Probleme, die das heutige Bundesheer bewegen, sind nicht neu, sie entsprechen voll und ganz dem österreichischen Charakter und der österreichischen Geschichte.

Der österreichische Soldat war im zweiten Weltkrieg wieder ein Soldat im Schatten. Der, der sich des Schattens bewußt war, versuchte entweder innerhalb des Schattens dem Gewissen gemäß bestmöglich zu handeln, sei es an der Front oder im Wider-

Entscheidende Fehler

Doch hier wurden von der damaligen politischen Führung entscheidende Fehler begangen: man zog die junge Generation nicht in dem Maße heran, wie sie es verdient hätte, sondern häufig vor den Kopf gestoßen, wurde ihr zum großen Teil jegliche Initiative und Freude an der politischen Mitgestaltung in Österreich genommen.

Lediglich die christlichen Kirchen nahmen sich auch seelisch und geistig der Heimkehrer an und ließen ihnen Gerechtigkeit widerfahren. Als Beispiel darf hier der Artikel („Heimkehrer und Kirche“ von Professor Dr. Alois Beck) in der kulturpolitischen Wochenschrift „Die Fürstand, oder, wenn er sich dieses Schattens nicht bewußt war, handelte er nicht mehr als Österreicher oder christlicher Soldat. Aber auch letzterem wurde spätestens 1945 beim Zusammenbruch des Dritten Reiches klar, in welchem Schatten er gekämpft hatte. Es soll auch kein Urteil darüber gefällt werden, sondern es gilt die Tatsachen festzustellen und zu versuchen, der jungen Generation ein Bild zu vermitteln, aus dem sie lernen und ihre Schlußfolgerungen ziehen soll.

1945 kamen die Österreicher aus den Gefangenenlagern, den KZs und dem Untergrund zurück, um ihren wiedererstandenen Staat neu aufzubauen. Viele Kriegsgefangene kamen erst nach vielen Jahren zurück.

Allen war ein Wille gemeinsam: den wiedererstandenen österreichischen Staat mit vereinten Kräften aufzubauen, lernend aus den Fehlern der Zwischenkriegszeit. che“ vom 11. Mai 1946 zitiert werden, der das Heimkehrerproblem der Nachkriegszeit in seiner Tiefe richtig erfaßt hat.

Es gab in den Nachkriegs jähren viele Versuche der heimkehrenden Kriegsgeneration, sich aktiv am politischen Leben zu beteiligen, doch die maßgebenden Parteiführer aller Schattierungen versuchten, leider mit Erfolg, diese Generation von jeglicher Verantwortung auszuschlie-

ßen. Die Folge davon war eine Umordentierung auf das Wirtschaftlich-materielle. Hier brachten es viele im In- wie im Ausland zu beachtlichen Stellungen und Leistungen, doch dem Staat gingen viele wertvolle Kräfte im politischen Leben verloren.

Dann kam 1955 unerwartet der schon lange erhoffte Staatsvertrag über Österreich zustande und hiermit die daraus resultierende Notwendigkeit der Aufstellung eines neuen Bundesheeres.

Kein Konzept!

Das Bundesheer, das die Aufgabe hat, die Neutralität Österreichs zu verteidigen, steht aber seit seiner Aufstellung im „Schatten“ der Parteipolitik. In den vergangenen zehn Jahren wurden in der Presse, in Zeitschriften, in Vorträgen eine Fülle von Stellungnahmen, Kritiken und Vorschlägen zur österreichischen Landesverteidigung entwickelt. Fast in jedem Artikel, der sich mit der österreichischen Landesverteidigung befaßt, werden die großen Diskrepanzen des österreichischen Militärbudgets zwischen Österreich und seinen Nachbarstaaten herausgestellt.

Die kritischen Artikel zur österreichischen Landesverteidigung des Jahres 1956 sind bis zum Jahre 1966 mit geringen Abweichungen genau dieselben geblieben. Es fehlte damals wie heute an einem Landesverteidigungskonzept.

Wenn man dem Jahr 1955 auch noch zubilligen will, daß damals improvisiert und schnell gehandelt werden mußte, um zumindest den Anschein zu erwecken, eine Landesverteidigung schnell auf die Beine stellen zu wollen, so hätte man zumindest in den vergangenen Jahren die Lehre daraus ziehen können, daß Improvisieren auf dem Gebiete der Landesverteidigung kein Dauerzustand sein kann. Die Glaubwürdigkeit einer Landesverteidigung kann dadurch nicht erreicht werden.

„Kanonenfutter“?

Das 50.000-Mann-Heer, das jetzt unter den Waffen steht, und die 100.000 Mann des Reservekorps sind der Zahl nach eine ansehnliche Streitkraft, aber ihr wirklicher Kampfwert ist zweifelhaft. Das haben maßgebliche Offiziere des Führungsstabes frei vor aller Öffentlichkeit bekannt. Besonders die Panzerwaffe, die Kerntruppe der Armee, und die Luftstreitkräfte sind heute wegen Mangels an finanzieller Mitteln und des geringen Standes ar geschulten Spezialisten kaum imstande, im Ernstfall den an sie gestellten Aufgaben erfolgreich zu entsprechen.

Eine unüberwindliche Belastung für das Bundesheer ist aber der kurze neunmonatige Präsenzdienst, der bei den heutigen Fortschritten in der Waffentechnik eine wirklich ; gründliche Ausbildung ausschließt.

Der Stand an Längerdienenden . ist viel zu gering, um diesen Mangel auszugleichen. So hat die österrei-chische Volksvertretung die Verantwortung auf sich genommen, eine kaum vollwertige Armee mit der kürzesten Ausbildungszeit unter allen Staaten der Welt geschaffen zu haben.

Das österreichische Offizierkorps ist gut, sowohl in moralischer Beziehung als auch bezüglich militärischen Wissens und in der Menschenführung.

Auch die Mannschaft ist moralisch und physisch im Vergleich zu den meisten Armeen anderer Staaten überdurchschnittlich.

Nur dann aber, wenn den notwendigen Erfordernissen entsprochen wird, hat es einen Sinn, daß Österreich ein Heer besitzt, denn bei Nichterfüllung besteht die Gefahr, daß trotz der aufopferungsvollen Arbeit des Offizierkorps, Österreichs Soldaten doch nur zweckloses „Kanonenfutter“ sein werden. Die heutige Zeit verlangt entweder, daß das Heer stets vollkommen einsatzbereit

Verpaßte Chancen

Österreich hatte 1955 die Chance, ein völlig neues, modernes, den tatsächlichen innen- wie außenpolitischen Verhältnissen angepaßtes Verteidigungskonzept zu entwickeln. Es hat dies unterlassen und geglaubt, auf den Erfahrungen der Vorkriegszeit und des letzten Krieges fußend, wieder neu aufbauen zu können. Selbst wenn das österreichische Parlament sich bereitgefunden hätte, einem größeren Verteidigungsbudget zuzustimmen, würde auch eine größere Rüstung des österreichischen Heeres nie eine echte, wirkungsvolle Verteidigung des Landes gewährleisten können, sondern nur einen hinhaltenden Widerstand,

Es ist vielleicht auch nicht zu verlangen, dies alles bereits im Jahre 1955 erkannt zu haben und auch die bisherigen Verteidigungsminister sind nicht allein dafür verantwortlich zu machen. Man hätte aber in den letzten zehn Jahren auf Grund der inzwischen gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse neue Entschlüsse fassen müssen. Jedem verantwortungsvollen Politiker wie Militär wird es wohl langsam klar-; geworden sein, daß es nie eine

• Mehrheit in einem österreichischen ; Parlament geben wird, die 25 bis

30 Prozent des Budgets für die Ver-

• teidigung, das heißt, einer konven-[ tionellen Aufrüstung des Heeres, zu geben bereit sein wird.

. Anpassen!

\ Dieses Faktum allein — ahne die 1 Frage nach dem Sinn und Zweck 1 eines starken konventionellen Hee-' res näher untersuchen zu wollen — genügt, das derzeitige Landesverteidigungskonzept als unreal und den 1 modernen Gegebenheiten nicht 5 angepaßt zu bezeichnen. t Einige Fliegerabwehrgeschütze

1 mehr oder weniger, einige Panzer “ mehr oder weniger, einige Flugzeuge

2 mehr oder weniger, können viel-“ leicht theoretisch auf dem Papier 1 oder auf der Karte wirkungsvoll er-' scheinen, sind aber im Ernstfall c kaum ins Gewicht fallend. Ein Heer “ mit neun Monaten Dienstpflicht ohne “ Pflichtreserveübungen, bei dem Grad ? der Techtiikj der derzeit unerläßlich

• beherrscht werden sollte, ist nicht in der Lage, eine wirkungsvolle Verteidigung durchzuführen. t Zwei kriegerische Entwicklungen e sind für uns in Zukunft vor allem i möglich: die lokalen Grenzübergriffe, e aus was für Gründen immer. Diesen r zu begegnen, genügen hochmoderne s und schnellbewegliche Grenzschutz-s einheiten. r Die große Auseinanderset-s zung zwischen Weltmächten hal r unweigerlich taktische, wenn nichl d strategische Atomeinsätze zur Folge n Wenn letztere auch nicht direkt ge-n gen Österreich gerichtet sind, wür-n den die Folgen davon das Land e berühren. Daher ist der Zivilschut2 u hier mindestens ebenso wichtig wie die Abwehr an den Grenzen. ist, oder aber, falls dies nicht möglich sein sollte, den Verzicht auf das Instrument der Kriegsführung in dieser Art.

Das österreichische Landesverteidigungskonzept entsprang seinerzeit dem Geist österreichischer Bundes-heertradition, gemischt mit etwas großdeutschem Wehrmachtsgrößenwahn. Letzteres zeigt besonders die Organisation des Wasserkopfes, bestehend aus einem zahlenmäßig zu großen Ministerium und zu vielen Kommandostäben. Es basiert auf rein konventionellen Waffen und Strategie und strebt den neutralen Vorbildern Schweiz und Schweden nach.

Letzteres ist unreal, da sowohl die Schweiz wie Schweden weit über 100 Jahre keinen Krieg führten, eine kontinuierliche Landesverteidigung haben und freiwillig 25 Prozent ihres Budgets für die Verteidigung ausgeben. Außerdem haben beide Länder keine gemeinsame Grenze mit dem Warschauer Pakt, sondern dazwischen neutrale Pufferstaaten (Finnland, Österreich).

Ein neues Konzept in der Landesverteidigung könnte ungefähr folgend aussehen:

Statt eines Ministeriums für Landesverteidigung ein Ministerium für Grenz- und Zivilschutz.

Gliederung: I. Grenzschutzsektion. II. Zivilschutzsektion. III. Nachrichtenevidenzsektion. IV. Technisch-wissenschaftliche Sektion. V. UNO-Truppensektionv

Ein Versuch

1. Die Grenzschutzsektion übernimmt in verkleinertem Maßstab die bisherigen Agenden des Verteidigungsministeriums. Neben den erforderlichen Abteilungen (Operation, Organisation, Ausbildung, Technische und Waffenabteilung, Versorgung und Sanität) gibt es ein Generaltruppenkommando, dem alle Truppen unterstellt sind.

Weiter drei Grenzschutzkomman-dos, Ost in Wien, West in Salzburg und Süd in Graz.

Diesen Kommanden sind Grenzschutzabteilungen unterstellt, die ! schnellbeweglich, modernst ausgerüstet, jeglichem Grenzzwischenfall sofort begegnen können (vollmotorisiert, Schützenpanzerwagen, mitt-: lere Panzer, Panzerabwehr, Pioniere, Nachrichtentruppe, Flugstaffel usw.).

Zirka zwölf Abteilungen für das i gesamte Bundesgebiet. Berufsoffiziere und Unteroffiziere wie alle Angehörigen der Grenzschutztruppe sind Freiwillige, und müssen sich . mindestens auf fünf Jahre verpflich-: ten. (Dafür bessere Bezahlung, aus-. gezeichnete technische Ausbildung, . Sprachen, bessere Möglichkeiten des . Fortkommens nach fünfjähriger ( Dienstzeit im zivilen Bereich der t Wirtschaft und des Staates.)

2. Die Zivilschutzsektion umfaßt alles, was zum Schutze der Bevölke-• rung, der öffentlichen Einrichtungen, der Versorgung usw., nötig ist, wie . zum Beispiel Atomschutz, Luftschutz, ; Objektschutz, Rotes Kreuz und ähn-. liehe Organisationen, Feuerwehr, 1 freiwillige Schützenverbände als Art r Landsturm usw. Zum Zivilschutz wer- den alle Österreicher zu einer sechs-} monatigen Dienstpflicht herangezo-i gen (bis auf diejenigen, die sich frei-i willig zum Grenzschutz melden), die

- je nach Eignung und Wohnort in einer der obigen Organisationen abi geleistet werden kann, i 3. Die Nachrichtenevidenzsektion hat die Aufgabe, ein laufend umfas-i sendes Bild der politischen wie mili-s tärischen Lage zu geben.

4. Die technisch-wissenschaftliche Sektion hat die Möglichkeiten des

- modernen Waffeneinsatzes im Rah-t men der internationalen vertrag-t liehen Bestimmungen vorzubereiten, i. sowohl auf dem Gebiete der For-

- schung, wie auf dem Gebiete der

- technischen und industriellen Pro-I duktion. z 5. Die UNO-Truppensektion hat e die Aufgabe, aus der Grenzschutzsektion heraus einen Freiwilligen-

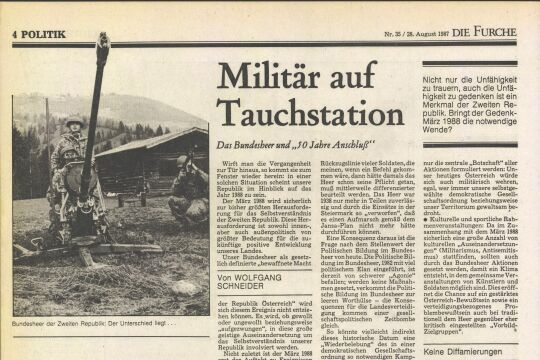

Wenn es um die Person des Bundesministers für Landesverteidigung geht, machen Landesverteidigung und Bundesheer Schlagzeilen. Viel weniger Interesse besteht in der österreichischen Öffentlichkeit jedoch dafür, sich mit den Lebensfragen einer wirkungsvollen österreichischen Landesverteidigung kritisch auseinanderzusetzen. Ist das Bundesheer in seiner heutigen Struktur und Organisation wirklich die geeignete Form zur Verteidigung unserer Republik! „Die Furche“ hat diese Frage nie gescheut. Aus diesem Grunde stellt sie auch heute einige unkonventionelle Fragen, die Honorarkonsul Georg Gaupp-Berghausen In einer soeben erschienenen Studie zur Landesverteidigung, „Soldat im Schatten“, entwickelt, einer gröfjeren Öffentlichkeit. Georg Gaupp-Berghausen ist Absolvent der theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt. In der deutschen Wehrmacht bekleidete er zuletzt den Rang eines Majors und die Funktion eines Regimenfs-kommandanfen. Wegen anf{nationalsozialistischer Haltung 1938 und 1944/45 wurde er wiederholt in Untersuchung gezogen und ein Hochverratsverfahren gegen ihn eingeleitet. Dem österreichischen Bundesheer gehört er heute als Oberstleutnant der Reserve an. Die Redaktion verband aufzustellen und auszubilden, der geeignet ist, an jedem Punkt der Erde verwendet zu werden. Ebenfalls Mindestverpflichtung fünf Jahre.

Österreich hatte in den Jahren 1950 bis 1955 im Schatten der Besatzungsmächte innerhalb der B-Gendarmerie eine Gruppe aufgebaut, deren ideelle Basis, Schwung, Disziplin und innere Begeisterung für den Beruf das danach geschaffene Bundesheer nie erreichte. Diese Truppe war eine Freiwilligentruppe.

Es ist falsch, Wehrsysteme zu kopieren. Jedes Land hat seine eigene historische Entwicklung, seine spezifischen wehrgeographischen Verhältnisse, seine eigene innenpolitische Situation wie auch wirtschaftliche Grundlage. Man kann daher weder England noch die Schweiz kopieren. Doch man kann aus allen bestehenden Systemen ein für österreichische

Verhältnisse gemäßes bestmögliches Verteidigungskonzept und Wehrkonzept entwickeln.

Das vorhin skizzierte System einer allgemeinen Dienstpflicht für den Zivilschutz und einer freiwilligen Truppe für den Grenzschutz wäre vielleicht eine geeignete Basis für ein neues Verteidigungskonzept.

Der Soldat würde sich nicht mehr im Schatten der Wirtschaft, im Schatten der Politik und im Schatten einer nutzlos vertanenen Zeit von neun Monaten vorkommen, sondern als ein ebenso wichtiges Mitglied des Volkes wie jeder andere Beruf, der dem Staat dient. Mehr noch, er würde durch die Bereitschaft, jederzeit als erster das Land verteidigen zu müssen, seine besondere Berufung zum Dienst für Volk und Staat unter Beweis stellen. Er käme sich nicht mehr als „Soldat im Schatten“ vor.